2010年12月26日

青い山に囲まれた国

伊吹山のシモツケソウ [http://www.photo.zekkei.com]より

今年秋、皇太子様も登られた伊吹山。古事記に、ヤマトタケルがこの山を降りた直後に詠んだ、有名な歌があります。

やまとは 国のまほろば

たたなづく 青垣 山ごもれる やまとしうるわし

たたなづく 青垣 山ごもれる やまとしうるわし

東国平定ツアーに出たため長らく離れていた故郷、大和(奈良)を思う歌。だそうです。

・・・え?なんで?そのとき居た場所、この写真の場所ちゃうの?

「ヤマトの国」が滋賀県にあったとしたら。

古代の文献に表れる「ヤマト」が滋賀県だったなら、納得いくことがいろいろあるんです。

初代天皇・神武は、もともと宮崎県、日向の地にいました。神武の祖父・天孫ニニギが、天界とされる高天原から、日向へと降り立ったためです。

神武天皇は翁にこんな話を聞き、東へ向かうことを決意します。

「東の方に青い山に囲まれた良い土地がある。その中へ天の船に乗って、降り立った者がある。」

「東の方に青い山に囲まれた良い土地がある。その中へ天の船に乗って、降り立った者がある。」

もちろん、これは奈良盆地のことだと一般に理解されていますが、でも考えてみると疑問がわきます。

奈良は、あまり青い色のイメージがない。私が思う奈良の風景は、深い緑であり、夕焼けや花の赤です。植物の葉が青々としている、という意味での「青」?

これは、滋賀ですよね。「青い山に囲まれている」という表現が、素直にそのまま当てはまります。

比叡山から見た湖北~湖東

湖東~湖南

八田正文氏撮影のパノラマ写真[http://omfuji.jp/L1/nzb.htm]

もちろん比良山系も青く美しい!

[森田光治のこだわり写真集]さまより

こちらはずっと後の時代、舒明天皇の歌。万葉集より。

やまとには 群山あれど とりよろふ

天の香具山 登り立ち 国見をすれば

国原は 煙立ち立つ 海原は 鴎立ち立つ

うまし国ぞ あきつ島 やまとの国は

天の香具山 登り立ち 国見をすれば

国原は 煙立ち立つ 海原は 鴎立ち立つ

うまし国ぞ あきつ島 やまとの国は

「うなはら」、言うまでもないですが、琵琶湖ですね。

「香具山」もまた、現在の大和三山の一つではない、本来の香具山が滋賀県にあったのだと思います。

万葉集に香具山は多く登場します。

持統天皇「春過ぎて 夏来たるらし 白妙の 衣ほしたり 天の香具山」などですね。

白妙の衣を干す・・・、おそらく絹です。しかも、染める前の洗いざらす工程なのでしょう。だとしたら、そこは絹織物の産地です。

そういったことをいろいろ探れば、「香具山」の場所も特定できるのではないかと思いますが、ひとまず置いておきます(^^;

ところで、

「あきつ島」とは、日本の異名。「あきつ(秋津)」は、トンボのことです。神話において、神武天皇が国土を一望して「トンボの交尾のようだ」と言ったことから、そう呼ばれるようになった、とされています。

トンボの交尾って、こんな感じだそうです。

つまり、こんな感じに見えたのでしょうか。

うれしいやら恥ずかしいやら。

もちろん神様でもない限り、その時代に地理を真上から見ることなんて出来ないわけですが、湖南アルプス辺りから見渡せば、おおざっぱな形は把握できると思います。

と、いうように、どうも拍子抜けするくらいにシンプルな事実が、神話には隠されているようです。

なーんだ、そんなことだったのか。と思う反面、神様の仕業ではなく、人間の行いだと分かる方が、何か、ありがたいように思うんですね。神様なら超人みたいで当然って思っちゃいますが(^^;日本の歴史を生きてきた先人たちには、ただただ感謝です。

Posted by

みゃーの

at

03:56

│Comments(0)

2010年12月21日

伊勢遺跡、天安河原。

伊勢遺跡というのは、守山市にある弥生時代後期(紀元1~2世紀)に最も栄えたとされる集落の遺跡です。

守山市の伊勢遺跡解説ページはこちら。

魏志倭人伝に記されている「邪馬台国」の時代は239年以降、3世紀初めですから、ちょっと時代はズレてます。推定年代によれば、「伊勢遺跡」は「邪馬台国」より古い。

しかし、この伊勢遺跡がスゴイんです。

大型建物が円形に並んでいた!!

こんな感じで!!※画像は守山市サイトよりお借りしました。

かっこいいです。これ邪馬台国だったら素敵やん。

と、そりゃまあ思うのですが、うーん、どうなんでしょうね。

さらにいろいろ読みますと、

「円周状の建物群の外側で床面積が185㎡を測る大型竪穴建物が発見されました。この建物の壁にはレンガ状の焼物が置かれ、床が赤く焼かれており、特殊な建築技術がみられました。」 (ここより引用)

床が焼き固められていたというんですね。・・・なんのために!?

そらコメですやん。

米倉ですやん。ちゃいますん?

お隣の野洲市では日本最大の銅鐸が出土していて、しかも「近畿式」のものと「三遠式」の両方が見つかります。これまた何か、弥生期に権力、富が集中する場所であったらしい。・・・この場所にいったいどんな秘密が・・・!?

そらコメですやん。

野洲の人たちが真面目に田んぼの面倒見てたから、蓄えができて、他の国も養うほどになった。銅鐸と引き換えに。

卑弥呼のフシギな力だとか、東西の情報だとか(その時代に遠くの村の一体何を知りたいというのでしょう?泥棒しに行くんだろうか?)、そんな物なくたって、野洲川流域が弥生時代に栄えたことの理由なんて、はっきりしていると思います。コメがあんじょう育つ土壌と気候があったから。

でも、人はコメのみにて生くるにあらず。ご飯が足りたら、きれいな着物も欲しい、広いおうちも欲しい。だったら、交換しよう。

お米たくさん持ってる国、機織が得意な国、大工仕事が得意な国。それぞれの代表みんなで相談しよう、そうしよう。米の収穫を終えた神無月に。

たぶんそれが神話の、「八百万(やおよろず)の神」が集まって会議を開く、ということだったのではないでしょうか。

日本建国神話を記した日本書紀・古事記(以下、記紀)には、その会議場は、「天安河(あまのやすかわ)」の傍にある「天安河原(あまのやすがわら)」という名で登場します。

邪馬台国へ行く道は、野洲川を通っていました。

だったら、そこが「神話」の地とされる天安河である、ということに、異論あるでしょうか。

神話はあくまで神話でなければならない、と思われるでしょうか。

天安河が流れるその場所が、「高天原(たかあまはら、たかまがはら)」です。

そこを治める最高神が「アマテラス」、天照大神(あまてらすおおみかみ)とされます。

アマテラスと同時に生まれたとされるのがスサノオ、ツクヨミ。スサノオはヤマタノオロチ退治のエピソードが有名ですね。アマテラスともたびたび対立したと、記紀に書かれています。

さてツクヨミ。

この神様はアマテラス・スサノオに比べ、記紀ではほとんど活躍しません。月の神様だとか夜を支配していたとか海を支配していたとかなんとかかんとか書いてはあるようですが、どうもただの名前からの連想でしかないような雰囲気です。

月読み。まるで占い師みたいでもありますが、月を読むことが必要な仕事は他にもありますよね。

潮の満ち引きを予測する漁師と、月の周期を参考にして、栽培スケジュールを立てる、米農家。

コメですやん、コメ。高天原で、ツクヨミ一族はコメを作っていた。

そしてこちらがツクヨミ神の末裔たちのカミワザですわ(^^

滋賀が神話の舞台だったなんて、冗談みたいな話だと思われるかもしれません。

でもだまされたと思って、そんな可能性もあると、考えてみてください。

追記:伊勢遺跡はこちらでも紹介されています。

http://himiko135.shiga-saku.net/e652402.html

守山市の伊勢遺跡解説ページはこちら。

魏志倭人伝に記されている「邪馬台国」の時代は239年以降、3世紀初めですから、ちょっと時代はズレてます。推定年代によれば、「伊勢遺跡」は「邪馬台国」より古い。

しかし、この伊勢遺跡がスゴイんです。

大型建物が円形に並んでいた!!

こんな感じで!!※画像は守山市サイトよりお借りしました。

かっこいいです。これ邪馬台国だったら素敵やん。

と、そりゃまあ思うのですが、うーん、どうなんでしょうね。

さらにいろいろ読みますと、

「円周状の建物群の外側で床面積が185㎡を測る大型竪穴建物が発見されました。この建物の壁にはレンガ状の焼物が置かれ、床が赤く焼かれており、特殊な建築技術がみられました。」 (ここより引用)

床が焼き固められていたというんですね。・・・なんのために!?

そらコメですやん。

米倉ですやん。ちゃいますん?

お隣の野洲市では日本最大の銅鐸が出土していて、しかも「近畿式」のものと「三遠式」の両方が見つかります。これまた何か、弥生期に権力、富が集中する場所であったらしい。・・・この場所にいったいどんな秘密が・・・!?

そらコメですやん。

野洲の人たちが真面目に田んぼの面倒見てたから、蓄えができて、他の国も養うほどになった。銅鐸と引き換えに。

卑弥呼のフシギな力だとか、東西の情報だとか(その時代に遠くの村の一体何を知りたいというのでしょう?泥棒しに行くんだろうか?)、そんな物なくたって、野洲川流域が弥生時代に栄えたことの理由なんて、はっきりしていると思います。コメがあんじょう育つ土壌と気候があったから。

でも、人はコメのみにて生くるにあらず。ご飯が足りたら、きれいな着物も欲しい、広いおうちも欲しい。だったら、交換しよう。

お米たくさん持ってる国、機織が得意な国、大工仕事が得意な国。それぞれの代表みんなで相談しよう、そうしよう。米の収穫を終えた神無月に。

たぶんそれが神話の、「八百万(やおよろず)の神」が集まって会議を開く、ということだったのではないでしょうか。

日本建国神話を記した日本書紀・古事記(以下、記紀)には、その会議場は、「天安河(あまのやすかわ)」の傍にある「天安河原(あまのやすがわら)」という名で登場します。

邪馬台国へ行く道は、野洲川を通っていました。

だったら、そこが「神話」の地とされる天安河である、ということに、異論あるでしょうか。

神話はあくまで神話でなければならない、と思われるでしょうか。

天安河が流れるその場所が、「高天原(たかあまはら、たかまがはら)」です。

そこを治める最高神が「アマテラス」、天照大神(あまてらすおおみかみ)とされます。

アマテラスと同時に生まれたとされるのがスサノオ、ツクヨミ。スサノオはヤマタノオロチ退治のエピソードが有名ですね。アマテラスともたびたび対立したと、記紀に書かれています。

さてツクヨミ。

この神様はアマテラス・スサノオに比べ、記紀ではほとんど活躍しません。月の神様だとか夜を支配していたとか海を支配していたとかなんとかかんとか書いてはあるようですが、どうもただの名前からの連想でしかないような雰囲気です。

月読み。まるで占い師みたいでもありますが、月を読むことが必要な仕事は他にもありますよね。

潮の満ち引きを予測する漁師と、月の周期を参考にして、栽培スケジュールを立てる、米農家。

コメですやん、コメ。高天原で、ツクヨミ一族はコメを作っていた。

そしてこちらがツクヨミ神の末裔たちのカミワザですわ(^^

滋賀が神話の舞台だったなんて、冗談みたいな話だと思われるかもしれません。

でもだまされたと思って、そんな可能性もあると、考えてみてください。

追記:伊勢遺跡はこちらでも紹介されています。

http://himiko135.shiga-saku.net/e652402.html

Posted by

みゃーの

at

21:34

│Comments(0)

2010年12月20日

邪馬台国近江説はじめました

単刀直入に申しまして、

どうやら邪馬台国は滋賀県にあったようです。

おそらく皆さんが連想されるであろう、春にお二方が出版なさった「邪馬台国近江説」は、共に守山の「伊勢遺跡」を根拠とするものですが

これからお話させていただくのは、魏志倭人伝に書かれた行路を辿ったら、滋賀県に着いたよ。というものです。

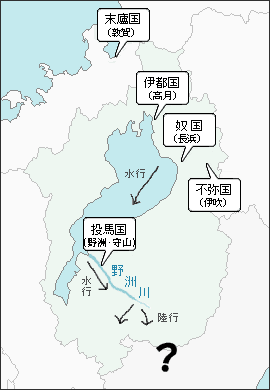

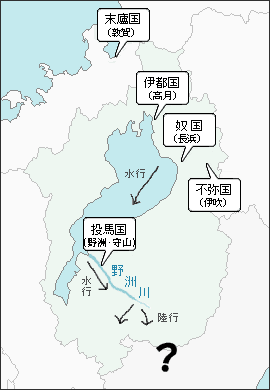

魏志倭人伝に書かれている道程を要約すると、こうです。

図にすると、こう。

青字は船での移動です。

2度に分けて船を使っています。一旦、陸に上がっている。もし船で回りこめる場所なら、ずっと乗って行く方がラクです。

しかも、「渡海」ではなく「水行」と書いてあるのです。

海から来て、陸をはさんで、水辺があり、その向こうにまた陸がある。この条件から、邪馬台国四国説なんてのもあるようですが(^^;

そりゃもう、

その水辺は琵琶湖でしょう。

もちろん、琵琶湖を縦断するのに20日もかかるなんてあり得ませんが、そもそもこの20日という数字は、日本のどこの海を渡るにしても大きすぎ、実際の距離を正直に記したものとは考えられません。

琵琶湖を南に渡る、ならば「水行」の出発地点は湖北です。

陸を東南に進んで湖北に着くならば、最初に上陸した海岸は、湖北から見て北西にある、福井・敦賀湾。

敦賀が「末廬国」とすると、そこから琵琶湖までの間に「伊都国」「奴国」「不弥国」があるはずです。

高月、長浜、伊吹。

1里=約100mと考えると、とても古い歴史を持つこの三つの町が、ちょうど当てはまります。

※一般的な「1里」は約3.9kmですが、古代中国の史書での「1里」は、約435m(長里)、または75~90m(短里)のどちらかだと考えられるそうです。

そして、琵琶湖を南に水行して到着する「投馬国」、

これは野洲川下流の、銅鐸の町・野洲、伊勢遺跡のある守山。この辺りで間違いないでしょう。

そこから更に水行。ということで、野洲川をさかのぼります。

守山市の下長遺跡から準構造船(木をくりぬいた丸木船を改造した大型の船)のパーツが出土しており、弥生後期には野洲川が水運に利用されていたとのこと。

このように進みます。

そして、また陸路を南へ行き、邪馬台国へ・・・、

どこでしょうね、邪馬台国の女王の都。

野洲川をどこまでさかのぼり、歩いてどこまで行くのか。それは魏志倭人伝の記述からは探り切れません。

野洲川の南にある、という意味では、守山の伊勢遺跡も該当しますし

水口まで行って、甲賀、三重県の伊賀市、名張市、奈良県宇陀市を経由して奈良盆地まで行ったのだとも考えられます。

ですが、私が邪馬台国の女王卑弥呼の住まいだったのではないかと思うのは、信楽です。

信楽の「内裏野(だいりの)」には、かつて紫香楽宮跡とされていた遺跡があります。しかし、後の調査で「宮町遺跡」が紫香楽宮跡である、ということになって、内裏野の遺跡は「甲賀寺(東大寺以前の大仏建立計画地)」の跡である、とされているそうです。

でも、寺の跡ならどうして「内裏野(だいりの)」と呼ばれてるんでしょうか。甲賀寺が建設される前、そこは宮跡だったのでは・・・

とはいえ、信楽が邪馬台国の都だ!と断言できるほどの根拠ではありませんね。

卑弥呼はどこにいたのか?どこのどういう人なの?

「邪馬台国」にまつわる話では、それが一番の気になる疑問かもしれません。

でも、ひとまず、

魏志倭人伝に書かれたルートが滋賀を通っていて、邪馬台国、ヤマト国の主要部分がここにあった。

これは確実なことです。

と、いうことをなんとか説得したくて動画まで作ったりしたのですが、いまいち反応うすいんですよ!なんで!なんでですか!もっと学術的ちっくにやらなきゃ信用できないんですか!そういうヤリクチの方が信用できないですってば!

実際、邪馬台国100年論争だとか言いますけど、真実を目指して論争なんてしてないんですよ。皆さん我田引水したいだけで。

だったら、真実が滋賀にあるなら、滋賀県民が本気で考えなければ、真実はいつまでも埋もれたままなんです。

どうか、真剣に、受け止めていただきたいんです。

どうやら邪馬台国は滋賀県にあったようです。

おそらく皆さんが連想されるであろう、春にお二方が出版なさった「邪馬台国近江説」は、共に守山の「伊勢遺跡」を根拠とするものですが

これからお話させていただくのは、魏志倭人伝に書かれた行路を辿ったら、滋賀県に着いたよ。というものです。

魏志倭人伝に書かれている道程を要約すると、こうです。

帯方郡より倭国に至るには、

船で朝鮮半島を経て7000余里で狗邪韓国に到着する。

そこから海を1000余里渡り、対海国に着く。

瀚海と呼ばれる海を南に1000余里渡ると一大国に至る。

また海を1000余里渡ると末廬国に至る。

東南へ500里陸行すると伊都国に到着する。

東南へ100里進むと奴国に至る。

東へ100里行くと不弥国に至る。

南へ水行20日で投馬国に至る。

南へ水行10日、陸行1月で、女王の都のある邪馬台国に至る。

|

青字は船での移動です。

2度に分けて船を使っています。一旦、陸に上がっている。もし船で回りこめる場所なら、ずっと乗って行く方がラクです。

しかも、「渡海」ではなく「水行」と書いてあるのです。

海から来て、陸をはさんで、水辺があり、その向こうにまた陸がある。この条件から、邪馬台国四国説なんてのもあるようですが(^^;

そりゃもう、

その水辺は琵琶湖でしょう。

もちろん、琵琶湖を縦断するのに20日もかかるなんてあり得ませんが、そもそもこの20日という数字は、日本のどこの海を渡るにしても大きすぎ、実際の距離を正直に記したものとは考えられません。

琵琶湖を南に渡る、ならば「水行」の出発地点は湖北です。

陸を東南に進んで湖北に着くならば、最初に上陸した海岸は、湖北から見て北西にある、福井・敦賀湾。

敦賀が「末廬国」とすると、そこから琵琶湖までの間に「伊都国」「奴国」「不弥国」があるはずです。

高月、長浜、伊吹。

1里=約100mと考えると、とても古い歴史を持つこの三つの町が、ちょうど当てはまります。

※一般的な「1里」は約3.9kmですが、古代中国の史書での「1里」は、約435m(長里)、または75~90m(短里)のどちらかだと考えられるそうです。

そして、琵琶湖を南に水行して到着する「投馬国」、

これは野洲川下流の、銅鐸の町・野洲、伊勢遺跡のある守山。この辺りで間違いないでしょう。

そこから更に水行。ということで、野洲川をさかのぼります。

守山市の下長遺跡から準構造船(木をくりぬいた丸木船を改造した大型の船)のパーツが出土しており、弥生後期には野洲川が水運に利用されていたとのこと。

そして、また陸路を南へ行き、邪馬台国へ・・・、

どこでしょうね、邪馬台国の女王の都。

野洲川をどこまでさかのぼり、歩いてどこまで行くのか。それは魏志倭人伝の記述からは探り切れません。

野洲川の南にある、という意味では、守山の伊勢遺跡も該当しますし

水口まで行って、甲賀、三重県の伊賀市、名張市、奈良県宇陀市を経由して奈良盆地まで行ったのだとも考えられます。

ですが、私が邪馬台国の女王卑弥呼の住まいだったのではないかと思うのは、信楽です。

信楽の「内裏野(だいりの)」には、かつて紫香楽宮跡とされていた遺跡があります。しかし、後の調査で「宮町遺跡」が紫香楽宮跡である、ということになって、内裏野の遺跡は「甲賀寺(東大寺以前の大仏建立計画地)」の跡である、とされているそうです。

でも、寺の跡ならどうして「内裏野(だいりの)」と呼ばれてるんでしょうか。甲賀寺が建設される前、そこは宮跡だったのでは・・・

とはいえ、信楽が邪馬台国の都だ!と断言できるほどの根拠ではありませんね。

卑弥呼はどこにいたのか?どこのどういう人なの?

「邪馬台国」にまつわる話では、それが一番の気になる疑問かもしれません。

でも、ひとまず、

魏志倭人伝に書かれたルートが滋賀を通っていて、邪馬台国、ヤマト国の主要部分がここにあった。

これは確実なことです。

と、いうことをなんとか説得したくて動画まで作ったりしたのですが、いまいち反応うすいんですよ!なんで!なんでですか!もっと学術的ちっくにやらなきゃ信用できないんですか!そういうヤリクチの方が信用できないですってば!

実際、邪馬台国100年論争だとか言いますけど、真実を目指して論争なんてしてないんですよ。皆さん我田引水したいだけで。

だったら、真実が滋賀にあるなら、滋賀県民が本気で考えなければ、真実はいつまでも埋もれたままなんです。

どうか、真剣に、受け止めていただきたいんです。

Posted by

みゃーの

at

11:50

│Comments(2)